文学节回顾 | 在光影中眺望诗的远方——著名导演黄健中先生进校园活动

发布时间:2025-04-26

来源:

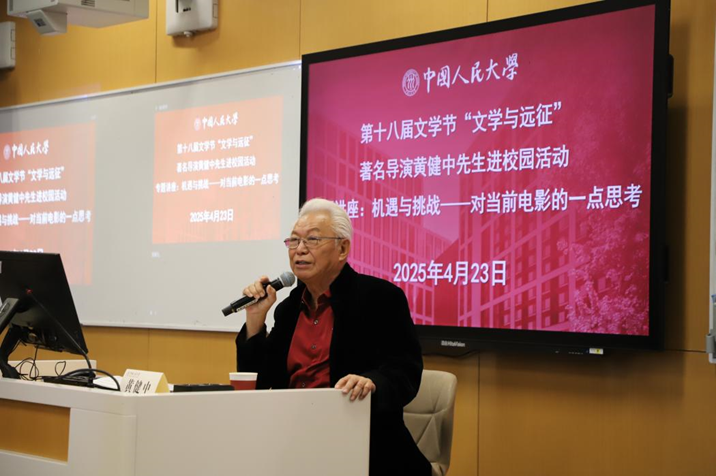

4月23日正值第三十个世界读书日,文学院主办的中国人民大学第十八届文学节系列活动之“在光影中眺望诗的远方——著名导演黄健中先生进校园活动”在立德楼701室举行。中国当代著名导演黄健中受邀作题为“机遇与挑战——对当前电影的一点思考”的讲座。

来自不同学院的近百名同学共聚一堂,聆听黄健中导演带来的思想盛宴,共同探讨电影与文学的紧密联系。活动由文学院党委书记颜梅、戏剧影视学教研室主任苏涛共同主持。

黄健中教授是国家一级导演、编剧、艺术指导,中国第四代导演最卓越代表之一。他以镜头为笔,关照历史与现实,关怀人性。执导《小花》《如意》《过年》《我的1919》等多部电影,执导《笑傲江湖》《越王勾践》《大秦帝国之裂变》等多部电视剧,获卡罗维·发利国际电影节主要奖、大众电影百花奖最佳故事片奖、中国电视金鹰奖等多个重要奖项,2005年被国家广播电影电视总局授予“优秀电影艺术家”称号。

黄健中导演首先结合自身丰富的艺术经历,分享了对电影与文学的深刻感悟。习近平总书记在党的二十大报告中强调,要繁荣发展文化事业和文化产业,这为新时代中国电影发展指明了前进方向。中国从电影大国走向电影强国,在座的青年学子将是主力军。同学们要树立远大目标,肩负起新的文化使命。他于1960年进入

北京电影制片厂,那时北京电影制片厂汇聚许多参加过延安文艺座谈会的文艺干部,他们创作了众多经典作品。自己有幸师从崔嵬等老一辈艺术家,深刻体会到生活阅历和文化积淀对创作的重要性。

接着,

黄健中导演对当下中国电影的发展状况进行了深入分析。尽管2024年中国电影票房比2023年有所下滑,这与全球票房下跌趋势相近,但我们注意到,2024年票房前10部电影中前8部是国产片,2023年票房前10部全部为国产片,这表明中国观众对国产片的喜爱度在提升。现实主义题材电影成为票房和口碑的主流,如2024年的《热辣滚烫》《飞驰人生》《抓娃娃》,2023年的《孤注一掷》《消失的她》等。现实主义电影呈现多元化,喜剧电影、体育片以及文艺片都取得了不错的成绩,像《河边的错误》这样的文艺片也获得一定票房和较高豆瓣评分。此外,女性电影题材崛起,贾玲的《热辣滚烫》、邵艺辉的《好东西》等影片,凭借对女性成长的关注和细腻的情感表达,赢得了观众的喜爱。

黄健中导演强调,现实主义电影赢得观众有两个关键规律:一是作品提出的问题要能引起观众共鸣,既关注当下,又具有长远意义;二是要注重生活和情感的共鸣,像《哪吒之魔童降世》引发年轻人对摆脱束缚的共鸣,《好东西》让观众感受到情感的慰藉。他还鼓励年轻人关注现实生活,深入研究中国的改革开放,因为中国的改革开放是人类历史上的奇迹,电影人应将中国故事讲给全世界听,这是青年一代的文化使命。

在谈及拓宽视野时,黄健中导演分享了诸多亲身经历。他讲述了自己与崔嵬相处的故事。崔嵬对细节的要求很严格,在拍摄《小兵张嘎》时,崔嵬因剧本不符合生活实际而果断否定,还亲自教导艺术如何深入生活。他在拍摄《龙年警官》和《过年》之前,都进行了大量生活体验。拍摄《龙年警官》时,他深入朝阳区刑警队,了解刑警的工作和生活,从而使作品更具真实感;拍摄《过年》前,他走遍大半个中国,体验不同地区的生活,积累素材。同时,他也十分注重读书学习,坚持每天阅读四小时,数十年不辍。通过阅读海量的经典作品和理论书籍,不断提升自己的文化素养。这种生活与读书的积累,让他在创作时能够厚积薄发。

黄健中导演还分享自己对当代电影导演和作品的看法。他认为张艺谋是中国电影的奇迹,张艺谋的作品如《红高粱》,不仅在国际电影节上屡获大奖,还以独特的电影语言将故事讲给全世界听。在电影走向市场的转型期,张艺谋和冯小刚等导演展现出强大的实力,冯小刚的电影成功抵御了好莱坞大片的冲击。他强调,艺术家要有创造观众的魄力。像张艺谋这样,无论是现实题材还是历史题材的作品都能取得成功,值得大家深入研究。

在互动环节,同学们积极提问。有同学提出如何看待以当下生活的不确定性为素材创作的文学和电影不符合市场导向的问题。黄健中导演回应称,生活有两面性,应积极寻找阳光,好的电影不会因市场暂时的偏好而失去价值,悲剧在人类文化史上同样伟大,关键在于创作者审视生活的角度。有同学关注中国电影如何出海的问题,黄健中导演表示这需要几代人的努力,中国故事的讲述方式需要改进,随着中国国力的增强,文化出海的现象也会越来越多。对于AI技术对电影的影响以及文艺工作者的核心竞争力问题,他认为AI 是先进技术,不应排斥,但文艺工作者的独特情感和创造力是 AI无法替代的,人类始终是艺术创作的主宰。

此次活动在热烈的氛围中圆满结束。颜梅在点评中指出,黄健中导演的分享为同学们打开了一扇了解电影与文学的窗户,让大家对电影创作、中国电影发展以及文艺工作者的使命有了更深刻的认识。他对电影的热忱以及丰富的创作经历,为当下的学习者、创作者提供了宝贵的经验,也激励着青年学子更好担负起新的文化使命,为向世界讲述中国故事,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,贡献这一代人的青春力量。

文:程禹嘉

图:彭月华