中国语言文学自主知识体系联盟成立!

发布时间:2025-04-19

来源:

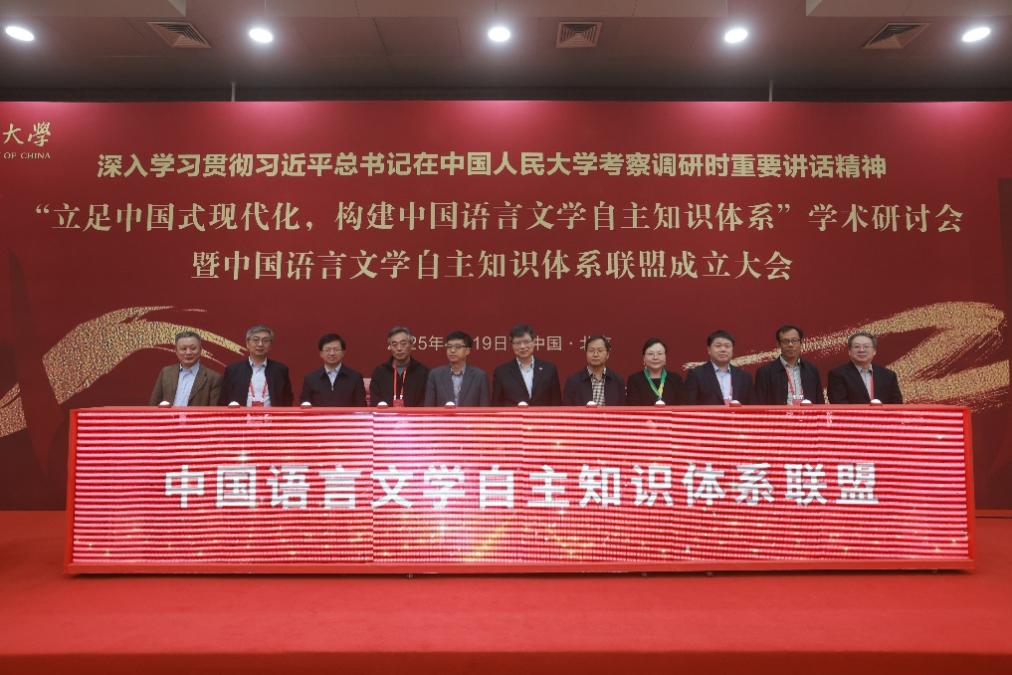

4月19日,“立足中国式现代化,构建中国语言文学自主知识体系”学术研讨会暨中国语言文学自主知识体系联盟成立大会在中国人民大学举行。中国人民大学校长林尚立,中国社会科学院原副院长张江,中国社会科学院大学校长张政文,中国社会科学院文学研究所所长丁国旗,北京外国语大学中国语言文学学院名誉院长詹福瑞,中国人民大学教授孙郁等出席活动。

林尚立在致辞中指出,中国语言文学是传统的人文基础学科,肩负着“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系”的神圣使命。今天,我们共同发起成立“中国语言文学自主知识体系联盟”,对于深化研究中国式现代化与中华民族现代文明建设、服务文化强国建设具有里程碑意义。希望联盟坚持“两个结合”、以守正创新的“锐气”发展中华文化,坚持问题导向、以扎根中国的“底气”回答中国之问,坚持融通中外、以文明交流的“和气”讲好中国故事。期待各位专家学者共享真知灼见、共聚学界智慧、共谋发展蓝图,中国人民大学愿与大家加强合作、携手共进,积极回应数字时代哲学社会科学发展需求,推动加快建构中国语言文学自主知识体系。

中国人民大学校长林尚立、中国社会科学院文学研究所所长丁国旗、清华大学中文系主任周绚隆、北京师范大学文学院副院长张莉、南京大学文学院院长董晓、四川大学文学与新闻学院院长罗鹭、山东大学文学院院长黄发有、浙江大学文学院院长冯国栋、武汉大学文学院院长于亭、南开大学文学院院长李锡龙、中国人民大学文学院院长陈剑澜等联盟成员单位代表共同宣布“中国语言文学自主知识体系联盟”正式成立。陈剑澜宣读联盟倡议书。

联盟由北京部分高校中国语言文学学科首倡,全国40余家高校和科研院所中国语言文学相关单位共同发起,坚持开放包容、平等互利、共建共享、协同发展的合作机制,旨在构建以中国语言文学标识性概念、原创性理论为主干的自主知识体系,优化中国语言文学人才培养体系,推动中华优秀传统文化的传承与创新,深化文明交流互鉴,推动中国语言文学研究与教育事业繁荣发展。

开幕式由中国人民大学文学院党委书记颜梅主持。

张江、詹福瑞、张政文、孙郁、北京大学教授陈晓明、复旦大学教授陈引驰、上海交通大学人文学院院长吴俊、首都师范大学文学院院长张桃洲、青海民族大学文学与新闻传播学院院长马伟等作主旨演讲,总结分析了中国语言文学研究的历史经验、现实问题及未来前景,并围绕协同推进中国语言文学学科体系、学术体系、话语体系建设进行深入研讨与交流。陈剑澜主持主旨演讲环节。

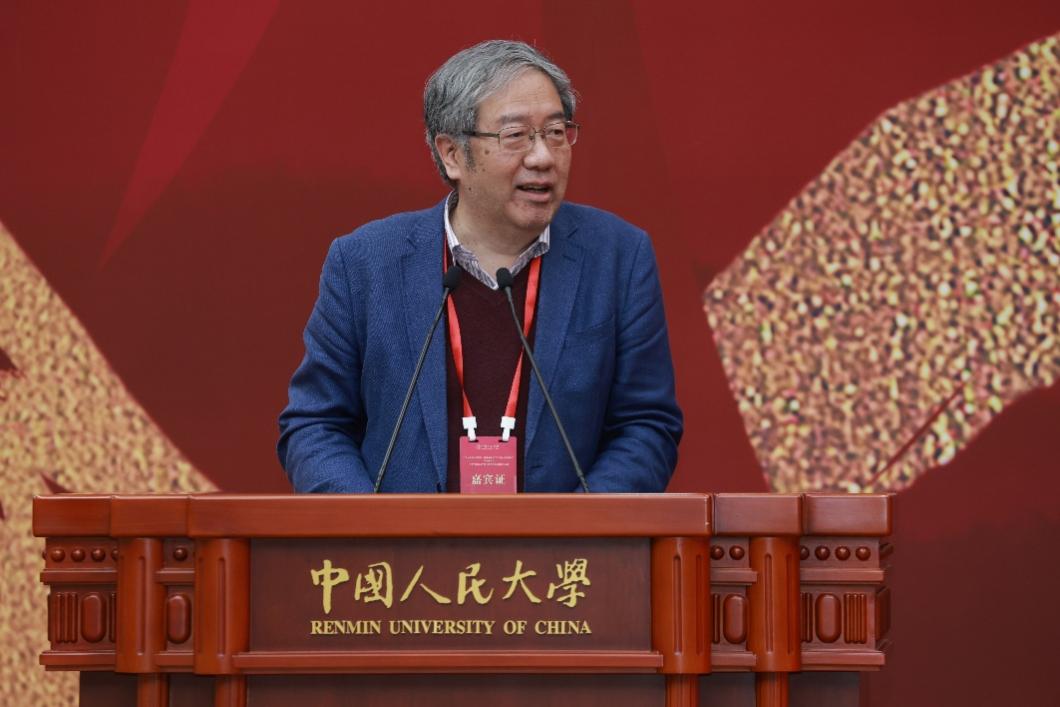

张江表示,非常高兴和国内40余所高校及科研机构代表一起见证中国语言文学自主知识体系联盟的成立,共同推进中文学科建设。近年来,党和国家大力倡导有组织科研,主要有两种形式。一是在党的坚强领导下,按照习近平总书记指引的方向,整体推进中国哲学社会科学事业繁荣发展;二是党和国家各部门统筹规划,通过国家社科基金项目等指导高等院校和高等院校开展学术研究。今天中国人民大学文学院等机构共同发起成立中国语言文学自主知识体系联盟,是第三种重要的自组织形式。相信未来在中文学界各方力量的大力支持下,中国语言文学自主知识体系联盟将取得丰硕成果;相信中国语言文学自主知识体系建设的历史会写下今天这个会议,写下今天这个场面,会写下我们大家的努力。

詹福瑞聚焦“中国文学之成为文学”的主题,梳理了中国“文学”概念的发展脉络,指出“五四”时期中国文学完成了从古代文章之学向现代文学转型,建立了以文学理论和文学史为主要框架的知识体系。1949年至今的中国文学知识体系,接续了“五四”传统,吸收了西方文明成果,以马克思主义为指导,突出人民性和革命性,取得了历史性的成果,但从强化中国文学知识体系自主性要求来看,还存在创新不够、贯通不足、知识偏旧等问题。赓续“五四”以来已经建立起来的比较成熟的知识体系并加以完善,将推动中国文学知识体系更加科学、更为权威、更具世界性影响。

张政文表示,中国语言文学是中国自主知识体系的重要组成部分,建构中国语言文学自主知识体系是因应时代要求之举。他着重围绕人工智能时代语言文学高等教育的困境与突破路径,谈如何构建中国语言文学自主知识体系。高等教育正经历深刻的数智转型,但中国语言文学学科目前的人才培养体系与时代需求存在错位。人工智能时代对文学语言的教学模式、高精尖人才培养的社会价值、课程内容与评价体系等带来结构性冲击。面对挑战,他引用

中国文化一张一弛的文武之道,提出了可能的解决路径。

孙郁以“本土性、对话性与创造性”为题,指出近代语言文学的研究,是在与不同文化的对话里出现的,最初从事该领域研究的学者都带有鲜明的本土性特点,而在新文化形成发展过程中,知识界对于如何坚持本土性和创新性看法不一,这让学术对话性显得异常重要。中国语言文学的学科特质决定了其发展路径的独特性,语言文学研究的创新有赖于学术生态的不断调试,只有在本土性与对话性中,学术的进步和思想的跃进方有可能,从而以其生生不息的生态不断给世界带来精神的滋养。

陈晓明表示,立足中国式现代化、构建中国语言文学自主知识体系是时代所需,非常紧迫,且任重而道远。梳理中国走过的路径,为这个时代找到立足点,那就是回归中国传统,创建中国价值观。他引用北宋张载的话,强调创建中国语言文学自主知识体系,是“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”之举。面对人工智能的新挑战,人文学者要继承发扬博大精深的中华文化,坚守人文精神和价值追求,在与AI的角力中,以更大勇气提出和解决当下问题,这是当代人文知识分子的一份责任。

陈引驰从经验和立场、方法和思维、观念和体系三个方面,提出当前有条件、有基础、有可能建立中国语言文学自主知识体系。中国文学有悠久多元的历史传统,中国文化有海纳百川的气象。中古佛教文明和佛教文学的成功历史经验,证明中国语言文学完全可以站在自觉、自主、自家立场上,放开眼界和胸怀看待和接受外来文化。建构中国语言文学自主知识体系,既要立足分析与理性的现代框架,又需要激活中华文化“情”的传统、感性经验、“道”“艺”范畴理论等本土资源,做到情理结合、美善兼备。

吴俊认为,中国式现代化自主知识体系建设的核心概念应有文明互鉴的内涵,要放在民族范畴中来讨论中华民族对人类世界的贡献。中国创意写作有独特的中国经验,体现在实践性、观念性、理论性、自觉性等多个方面。中国现代文学和新文学是中国创意写作的缘起,创意写作在成长过程中推动中国现代文学融入世界文学,并使自身在新文学的历史进程中完成了从追随者到同行者、再到引领者的转变。他表示,未来工科大学将承担不同以往的社会责任、国家责任和三大体系建设责任,为人文学科提供更大发展空间。

张桃洲表示,当前中文学科面临着前所未有的挑战和机遇,尤其是新媒体、新技术的迅猛发展,给中文学科带来了巨大冲击。他结合首都师范大学中文学科建设情况,强调构建自主知识体系过程中应着力关注的四个向度:通过文学史研究范式的转变彰显中国话语体系的本土和时代特征,以汉语言文字研究为基础筑牢中华语言文字及文化共同体意识,借助人工智能技术和数字技术推动语言智能和数字化应用研究,注重服务首都“四个中心”建设特别是文化建设,在人才培养中充分发挥中国语言文学独特的思政功能。

马伟首先对中国人民大学长期以来的对口支援表示衷心感谢。他围绕“扎根青藏高原语言沃土,铸牢中华民族共同体意识”,提出青藏高原经过千百年的民族交往交流交融,形成了独具特色的多民族语言文化资源。青海民族大学立足高原本土汉藏、阿尔泰两大语系交汇的独特语言生态实际,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极开展民族语言、汉语方向尤其是濒危语言的抢救性保护,推动国家通用语言文字的深度推广普及,努力构建本土化学术体系,积极服务国家“一带一路”建设。

下午,2个平行论坛同步进行,40位专家学者围绕“中国语言文学自主知识体系的理论内涵”“中国文学话语的本体重构与全球对话”“中国文学的自主评价体系与学科建设”“数字人文与全球化时代的中国文学传播战略”“汉语本体研究与自主语言学理论体系建构”“人工智能时代的语言技术自主创新战略”“多民族语言文学研究与中华民族共同体意识”等主题进行深入交流讨论。

附件1:

关于成立中国语言文学自主知识体系联盟的倡议书

2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学考察调研时强调,“加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系”。这一重要论断为中国哲学社会科学发展指明了方向。中国语言文学是中华文明的核心载体,肩负着传承与创新民族文化的时代使命。在文明互鉴日益深入、技术革命日新月异的今天,加快构建中国语言文学自主知识体系,是增强文化主体性、提升学术话语权、推动文明交流互鉴、建设中华民族现代文明的必然要求。为更好地因应时代精神,推动中国语言文学研究与教育事业繁荣发展,我们倡议成立“中国语言文学自主知识体系联盟”。

我们倡导联盟成员合力构建跨学科、跨地域的学术共同体,深化学术交流合作,举办常规学术活动,共同发布中国语言文学自主知识体系研究成果,推进中国语言文学学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。

我们倡导联盟成员加强教育教学经验交流,探索优化中国语言文学人才培养体系,共同编写中国语言文学系列原创教材,为党和国家培养更多兼具引领力、创新力、传承力、实践力的语言文学人才。

我们倡导联盟成员聚焦“两个结合”重大论断,繁荣理论研究、文学创作与评论,传承发展中华语言文化,建立政产学研多方合作机制,铸牢中华民族共同体意识,服务国家重大战略,发挥独特的咨政功能。

我们倡导联盟成员与国际语言文学界深入开展交流合作,输出高水平学术成果,提升学科国际话语权,阐明中国式现代化的文明基因,讲好中国故事,共塑中国形象,构建文明交流互鉴新格局。

联盟原则是:以习近平文化思想为指引,立足“两个结合”,以开放包容、平等互利、共建共享、协同发展的合作机制,推进知识创新、理论创新、方法创新,参与构建具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学自主知识体系,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,自觉回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。

联盟目标是:加强中国语言文学基础前沿问题研究,数智赋能学科研究范式转型与创新,构建以中国语言文学标识性概念、原创性理论为主干的自主知识体系;促进学术资源共享与教学经验交流,优化人才培养体系,推动建设大中小学贯通培养的教育教学体系,为国家文化事业持续输送高素质人才;深入挖掘中国语言文学的文化价值和社会价值,推动中华优秀传统文化的传承与创新;以文学语言为媒介,深化文明交流互鉴,积极传播中国声音、中国理论、中国思想,为推动构建人类命运共同体注入强劲动力。

嘤其鸣矣,求其友声。我们诚挚邀请各兄弟院校、各研究机构、各学术主体、各学者同仁同心聚智,立时代之潮头,通古今之变化,发思想之先声,共同建构中国语言文学自主知识体系,谱写时代华章!

附件2:发起单位名单(以拼音为序)

北京师范大学文学院、北京外国语大学中国语言文学学院、北京语言大学文学院、东北师范大学文学院、复旦大学中文系、福建师范大学文学院、河北大学文学院、河南大学文学院、黑龙江大学文学院、湖南大学文学院、华东师范大学中文系、华南师范大学文学院、华中师范大学文学院、吉林大学文学院、暨南大学文学院、兰州大学文学院、南昌大学人文学院、南京大学文学院、南京师范大学文学院、南开大学文学院、内蒙古大学文学与新闻传播学院、青海民族大学文学与新闻传播学院、清华大学中文系、厦门大学中文系、山东大学文学院、山西大学文学院、陕西师范大学文学院、苏州大学文学院、上海大学文学院、上海交通大学人文学院、上海师范大学人文学院、首都师范大学文学院、四川大学文学与新闻学院、四川师范大学文学院、武汉大学文学院、西北大学文学院、西北师范大学文学院、西南大学文学院、扬州大学文学院、浙江大学文学院、中国人民大学文学院、中国社会科学院大学文学院、中国社会科学院文学研究所、中山大学中文系、中央民族大学文学院。