孙郁 | 一个时代的形影 ——回望新文化运动百年

发布时间:2020-05-05

来源:

【编书者说】

编者按 “五四”临近,距离二十世纪初发生的新文化运动,已有百年。关于彼时的精神风貌,后人记录甚多,可考辨、温习者不可胜数。但是关于那时候的史料,因学科划分的原因,很少在大的框架下进行整理与还原,还不能在普通读者中建立立体的印象。人民文学出版社推出的《新文化运动史料丛编》,分为《马克思主义传播卷》、《新教育卷》(上中下3册)、《妇女与性别卷》(上下2册)、《域外文学思潮卷》、《新旧之争卷》、《文学改良卷》,6卷9册,共400余万字,力图还原新文化运动的整体面貌。

我研究现代文学三十余年,越到后来,越觉得许多话题模糊,一些现象不易讲清。这可能是受到学科限制的原因,各类学术研究将一个时代的宏观“文本”分割得过于细致了。这些年,许多人开始跨界思考问题,打破了各自营垒,有了开阔的视野。局部研究与整体思考的互动,已经成为趋势,一些学者的重要思考,开启了新径。我曾想,倘早早注意到此点,自己会少走些弯路的。

几年前受命主编《新文化运动史料丛编》,组织了诸多研究者梳理史料,有了意外收获,先前没有的感受也因之多了起来。一是觉得仅仅在旧的学科里不易看清历史的原貌,不同学科的合作益处多多;二是发现用后设的理念难以理解前人的精神,走进对象世界深处,方能窥见某些真意。描述新文化运动,要有一个生态概念,旧的如何渐新,新的怎样脱旧,或者说新旧如何融合,都需在对话的语境方能解释之。

“五四”那代学者治学时,是很重视材料考释的。王瑶先生谈及鲁迅、朱自清、闻一多的知识结构,就注意到其考据功底,他坚持的也是这样的传统。这种传统,也一直被新文化研究者所遵循。唐弢在主持《中国现代文学史》编写工作时,坚持从材料说话,力戒空言。研究新文化运动,材料的搜集整理是第一步。此种风气在中国现代文学馆、北京鲁迅博物馆、新文化运动纪念馆一直得以倡导,而各大学也不断有史料专家涌现,成果颇多。细想起来,现在已经到了整合这些研究成果的时候。

一

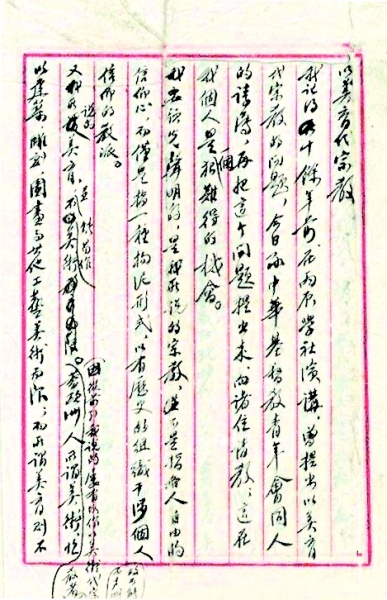

新文化运动的文献,主要散见于各大报刊,但一些较重要的资料还藏于私人手中,不能全部看到。我们编辑这套丛书,用的多是常见的报刊,一些私人日记、信札不能收入进来,是颇为遗憾的事情。有些有价值的资料,还存于海外,需要钩沉的东西甚多。我已经注意到,有心的学人已经开始对各种藏本进行认真整理研究,其成果颇为可期。

这套丛书不过是浩瀚资料的一部分,但说是新文化运动的一个缩影也未尝不对。新文化运动,开启了中华文明的新路,至今依然影响着国人的心理。我们的工作,乃是对百年前之思想进行一次回望。过程中,竟发现领域之广与思想之丰,都非教科书描述那么简约。知识人的复杂,作品的多样,显示出社会生态的多样性。新文化的新,主要是指域外思潮的引进,人们开始以不同的眼光审视周围的生活,先前被遮蔽的思想都浮出水面。从文学思潮看,就有古典主义、写实主义、浪漫主义、自然主义、表现主义、唯美主义等,可谓多姿多彩。新文学的作家多受益于此,张开双眼瞭望世界的时候,传统的思维渐渐被新的观念修正。旧的渐去,新的萌芽,过去没有的范畴进入主体世界,由此催生出诸多新的文化形态。但这些不是风平浪静中进行的,我们看新旧之争,当感到知识人的多样性。在异质的思维里形成的话语空间,使百家争鸣成了一种可能。

一百年间,学界对于这个过程向有不同的理解,具体说来,一个是认为新文化乃“被现代化”的过程,也有人认为是“自改革”的尝试,是中华文化的一次自新。我们如果认真阅读原始资料,便会发现,有时候两种理念是交叉进行的。即以国民性批判为例,最初固然是传教士的一种话语,但后来被留学生自觉地引用,借着外来的思想洗刷部分传统的沉疴,在那时是痛苦的选择。这些知识人最初的动因所包含的爱意,牵扯着文化的神经。后来在日本、俄国留学的青年钟情于马克思主义的传播,背后有着近似的情怀。寻找救国与文化自新之路,可谓悲壮之气有之,内省意识亦多,新文化人的世界里,其实包含着改良话语与内省话语的复合性表达。

二

以《新青年》为代表的新式学人,自觉地翻译介绍域外学术,成绩不俗。在思想方面,注重对名著的传播,也引进了诸多理论。就后者而言,有的属于思想史中的经典,有的则是挑战当时人们的认知极限。如科学思想,非传统思想可以解释。那时候对学界有所推动的,还包括民俗学、社会学、儿童研究、妇女研究、文艺研究等,这些成果辐射到各个领域,各种思潮均有所呼应。谈教育的可能是文学家,出版人或许也是翻译家,身份的多样化也导致了书写的丰富化。

“被现代化”,其实在教育领域显得较为清楚。从最初新学堂的建立,到男女同校制度的出现,西学的一些理念沉潜在彼时的言行中。在新式学校和新式媒介的推动下,科学理念与世界主义思潮被许多人所接受。“外不后于世界之思潮”观念的提出,是对现代化追求的一种期盼。这种思想不仅在北京、上海很快地传播,各地也很快有了反响。青年的声音渐多,女子走向社会,自由恋爱,率性表达,都成为五四前后中国社会的动人风景。

而在文艺领域,最初是大量域外文化的译介,此后便萌生了“自改革”的冲动。《新青年》最初提倡的“文学改良”观念,有外来的因素刺激,但本土一些观念的重新发现,也是不可忽视的内因。胡适从域外文学发展中意识到,进化的观念是不可阻挡的潮流,这是他改良观念的依据之一。其实改良主义,自古存在,胡适那代人深谙这样的传统。只是在新思潮影响下,觉得不应落入窠臼,在“自改革”的话语中,略显偏激的地方也是有的。

最初的时候,新文化人对西方社会的认识不免简单。《新青年》同人笔下的西方文明,被一种简单的色调所涂染。喜欢理论的新学人往往被所译介的思想引导,辨析的能力还十分有限。有专家说他们存在一种“意图伦理”,未尝没有道理。但热衷于文学文本的人,则体味到精神的复杂性,没有被本质主义所囿。自从尼采、陀思妥耶夫斯基被引介过来,中国作家开始有了反本质主义的文本,现代化的悖论问题也被提出来。李大钊、鲁迅、瞿秋白对西洋话语的批判性表达,已经看出人们对现代性的某些冷静思考。尤其是鲁迅先生,在大量引入外来思想时,开始渐渐学会辨别优劣,择善而用,他的文本里的复杂性,使新文化有了弹性,而《呐喊》《彷徨》显示的深度,至今让人叹之又叹。

三

“自改革”在话语方式上,取得了很大的成就。人们借助翻译,发现了雅言与俗语的相互转换,白话文亦可有文言没有的美质。逻辑学进入中国,使文人学者的表述变得严密起来,人们也借此重新发现了墨子辩学的价值,中国先秦诸子的精神遗产也在新文化理念中被重新定位。鲁迅杂文中的雄辩气质,既有尼采的超然之气,也有墨子的归谬意识。而考古观念的引进,使传统金石学研究颇多成就,被掩埋的文明被一一发现,文明史也被重新书写。可以说,新文化运动不是民族的虚无主义,而是一次爱国的文艺复兴的努力。恰是在新思潮中,民族文化最有魅力的部分被一点点激活。

重申这些远去的遗迹,看到的是一代人的心迹,每个人的个性也留在那些文字中。研究历史,不都是事件、观念等等大词的堆砌,看不到鲜活的个人,自然体味不到个中的意味。新文化产生与发展,由无数个性差异很大的知识人推动而成。这是众人的合唱,但各自的表情不一,发音的方式有别。陈独秀的独白,有酣畅之气,气吞山河之状历历在目;胡适的辞章则似有清一代朴学家的谨严,一清如水的文字带着新梦;钱玄同似乎学林中莽汉,词语如刀,向腐儒那里砍去,不免伤及无辜;而周氏兄弟之文,则衔接六朝余绪,东洋之气与西洋之光隐约词中,朗朗然有超然之思;即便是年轻一点的郁达夫,看似有卢梭之浪漫,但明代士大夫的优雅也是有的;老舍似乎过于市井气,可是那胡同之语分明也有意大利但丁《神曲》里的遗音……

进入新文化运动的场域,我们当感受到理论思考的诱人和突围的艰辛。其实关于百年前的历史资料,在这几卷书中是不能充分体现出来的。蔡元培之于美育,赵元任之于语言学,齐如山之于戏剧史,竺可桢之于气象学等,都有说不完的故事。这套丛书作为一般性的工具书,或可提示读者去寻觅更为丰富的东西。比如科学史的演进,美术与音乐的流变,宗教思想的中国化等,也都可以在新文化语境里得以展示。

我先前看到史料研究者的劳作,有点望而生畏,觉得是枯寂的工作,要忍受寂寞的纠缠。后来才知道这样的感觉有点问题,资料是学问之母,也有精神的追问之乐。我们在那些发黄的报刊中嗅出狂飙突进年月的气味,于各类文体中读出忧患之情,这些都能启悟世人去思考历史的难点。与众多的朋友一起打捞历史的遗存,未尝不是与那些远去的灵魂对话。那些有名与无名的先驱者们,他们在民族危机深重的年代,从苦难的大泽走出,在没有声音的国度喊出了声音。从此江山泛绿,水流湍急,杂花生树,古老贫瘠的土地有了生机。回顾这些,深觉时代变迁之大,今人面对这些遗存,追慕之余也应扪心自问:五四已经百年,它的最重要的价值是什么?与那一代人比,我们该选择什么?这问题看似简单,回答起来也有挑战性的。

转载自《光明日报》2020年5月2日 05版